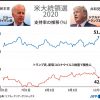

岸田首相の国賓訪米を挟んだ2週間、為替市場は劇的な変化を遂げました。

為替介入は、ドル円が152円を超えた時点で実施されるものと予想されていましたが、岸田首相の訪米期間中は介入に踏み切ることができないであろうと判断した投機筋により、円売りが加速する展開となりました。

ドル円は一気に154円台まで上昇しましたが、それでも財務省は介入の動きを全く示さないまま、週末を迎えています。

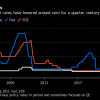

米国は日本の為替介入を常態的に容認していない

2020年に実施された単独為替介入の際は、米国の了解を取り付けているのかという不安要素が市場を駆け巡りましたが、防衛予算2倍増という土産の見返りか、イエレン財務長官も黙認する中での円買い介入が実現しました。

昨年の11月に神田財務官は、市場に向け「スタンバイ」という勢いのある発言を行っていただけに、当然今回の介入に関しても米国の事前承認が得られているものと思われていました。

しかしながら、昨年ドル円は介入を実施する前に自律的に下落したことから、幸か不幸か財務省は出番のないまま今年を迎えています。

ドル円は、今月に入り152円を突破し155円超えをも視野に入る状況にあります。

市場の期待が過去2年余りの中で最も高まる中、財務省は介入に踏み切ることができず、複雑な相場状況が続いています。

日米首脳会談が開催された4月10日は、ドル円が152円を超えを果たしても、介入に踏み切ることはないであろうという歪んだ予測から、円売りが加速しドル円はとうとう154円台まで上昇する展開となりました。

その後も財務省は、介入に踏み切る姿勢を示さないまま、ドル円は155円を目前にした取引が続いており、財務省をとりまく環境が変化しつつあることが窺える状況です。

G7の認識はどうであれ、米国だけは日本の急速な円安に一定の理解を示しているものと思われましたが、イエレン財務長官に日本の単独為替介入を容認するような発言はありませんでした。

いまさら日米韓の財務相会談で状況を確認という後退局面が示現

G7では、再度日米韓の3か国で状況確認をしたという報道は出たものの、協調介入をもってドル高を抑制するというような発言は一切しておらず、我々の想像以上に為替をめぐる打開策は見つかっていないことが窺われます。

最悪の場合、日韓が連携して為替の協調介入を行うという手段も考えられますが、国際金融社会における韓国ウォンの立場から考えると、話題にはなるものの介入の実効性には大きな疑問が残ります。

神田財務官は今回のG7財務相・中銀総裁会議の声明で「日本の主張も踏まえて、為替を含む過去のG7における政策対応に関するコミットメントが再確認された」と述べた上で、コミットメントの内容については、為替レートの過度な変動や無秩序な動きは、経済および金融の安定に対して悪影響を与え得るものと発言するに留めています。

現状は、為替水準が明らかな円安に振れてしまっていることが大きな問題であるため、スムージングを原則にすれば、いつまで経っても介入ができない状況に陥るため、それを避けるための大義名分として行われた声明と思われます。

昨年段階で、今年のドル円相場は160円を超えるのではないかという大胆な予測が立てられていましたが、今まさにそれが現実のものとなろうとしています。

岸田首相の朝貢外交は金融市場でプラスに作用せず

これまで、バイデン大統領の言うことは何でも聞いてきた岸田政権ですが、イエレン財務長官が介入を承認する見込みもなくなり、進み過ぎた円安の阻止は難しくなりつつあります。

最近では、バイデン大統領が日鉄のUSスチール買収に否定的な考えを強めているとの報道もあります。

昨年、日本ではこの買収がバイデン大統領の論功行賞であるとの報道もでていましたが、その実際の効果については疑問視する声も上がっています。

金融市場の視点から見ると、岸田首相の朝貢外交はプラスに働いておらず、バイデン大統領が岸田首相に対し真のリーダーであると賞賛した発言も、単なる形式的なものであったことが見え隠れし始めています。

当面為替介入は起こらないというシナリオも

こうした状況下では、スムージングを大義名分とした為替介入は、極端な価格変動が生じない限り実行に移すことは難しくなりそうです。

たとえば、ここから155円のオプションを突破し155.200円に上昇しても、実際には既に154.700円まで上昇している相場から見れば、50銭の上昇に過ぎません。

実際の介入は、156円を超えるなど相当な上値が形成されない限り容易ではない状況が持続すると予想されます。

また、仮に介入が実現し156円から153円まで押し下げられたとしても、本当に介入の効果があったのかどうかには疑問が残ります。

この短期間で、なぜここまで相場状況が劇的に変化してしまったのかは分かりませんが、自国通貨安の阻止だけのために、為替介入を実施することは、世界では全く容認されないということは確かなようです。